色彩表現~照度と色彩

02 | 色彩表現 ~ 照度と色彩

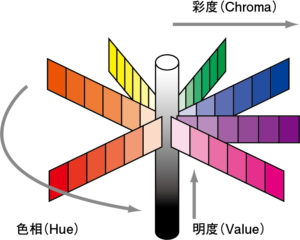

色彩の3属性

照明に関連して、まず色彩のことに触れていきます。

色彩にはいくつかの表現方法がありますが、もっとも広く使われているのが「マンセル表色系」です。マンセル表色系は色彩を色相、明度、彩度の3つの属性で表現したものです。

色相(Hue)

どんな色合いをしているのか。

赤のグループか、青のグループか。

明度(Value)

明るさはどの程度か。暗さはどの程度か。

彩度(Chroma)

色の鮮やかさはどの程度か。

鮮やかか、くすんでいるか。

マンセルの色立体の簡易図

ビデオ映像における色彩の考え方も、基本的にマンセル表色系と同じです。

ただし、各要素の呼び方が次のように少し異なります。

| マンセル色環 | ビデオ映像の色彩 |

|---|---|

| 色相(Hue) | 色相(Hue) |

| 明度(Value) | 輝度(Brightness、Luminance) |

| 彩度(Chroma) | 彩度(Chroma、Tint) |

これら3要素の属性を電気信号に変えて表示する器具が、ベクトルスコープです。

明度とコントラスト

ある画像の平均的な明るさ(キー)と、その画像の中のもっとも明るい部分ともっとも暗い部分の比(コントラスト)の2つは、その画像が与える雰囲気を決める大きな要因です。

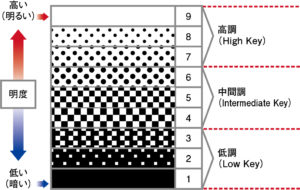

グレーブスのバリュースケールと明度

・「ハイ・キー」「ロー・キー」

撮影された画質を評価する用語に、「ハイ・キー」「ロー・キー」と言う言葉があります。

この「キー」は「階調」と訳され、色の属性でいう「明度」を段階で表現したものです。グレーブスという人が、この階調を10段階に分け、明度1=黒、明度10=白としました。

グレーブスの階調で言うと、一般に明度1~3を低調(Low Key)、明度8~10を高調(High Key)と呼び、間の4~7を中間調(Intermediate Key)と呼んでいます。

・キーとコントラストの与えるイメージ

コントラストの組み合わせが与える印象を下表にまとめてみました。

あくまでも一例であり、映像としての最終イメージは対象物や編集方法など、他の要素の影響も含めて総合的に決まることは言うまでもありません。しかし、キーとコントラストが与える影響は、撮影から編集まで映像制作の各作業に関係するため、とても重要な要素です。

| キー(階調) | ||||

| ロー | メディアム | ハイ | ||

| コントラスト | フラット(ロー) | 陰気、不安 | 温和、大人 | 上品、しっとり |

| ソフト(ミッド) | 落ちつき | 安定、保守的 | 穏健、温厚 | |

| ハード(ハイ) | 尊厳、威厳 | 幸福、希望 | 鮮明、陽気 | |

業務用カメラのビューファインダーは白黒

業務用カメラのビューファインダーは白黒

|

人間の特性として、色彩に目を奪われ、明度についての注意がおろそかになりがちです。業務用カメラのビューファインダーが白黒なのは、明度とコントラストが適切な状態になっているかを確認しやすいためなのです。 |

色温度

光源には固有の「色」があります。天文のことが好きな人は、星の色とその星の温度に関係があることを知っているでしょう。さそり座のアンタレスのような赤い星は比較的温度が低く、オリオン座のリゲルなど青白い星は温度が高いのです。これが色温度(Color Temperature)です。

星だけではなく、あらゆる光源は固有の色温度を持っています。色温度があるおかげで、「やや赤い」とか「かなり青っぽい」などという曖昧な言葉を使わずに、誰もが色について共通の認識を持つことができるのです。

放送用スタジオの照明は3200K(ケルビン)

放送用スタジオの照明は3200K(ケルビン)

|

同じ太陽の下で撮影する場合でも、時間帯や天候によって色温度は異なります。例えば、夜明けや夕方は、曇りの日は黄色や赤の成分が雲に吸収されてしまうため色温度は高くなります。 |

色温度変換の実際

照明が調整されているスタジオ以外の場所では、さまざまな光源の下で、色温度もばらばらです。

例えば、天井の蛍光灯で照らされた事務所で、被写体にハロゲンライトの照明を当てたと考えてみましょう。もし蛍光灯だけに照らされた部分でホワイトバランスを取ると、ハロゲンライトに照らされた部分は赤っぽくなり、逆に、ハロゲンライトだけに照らされた部分でホワイトバランスを取ると、蛍光灯に照らされた部分は青っぽくなってしまいます。このような状況を「カクテル」と呼び、普通は避けるべき状況です。そのような場合に色温度変換フィルターが必要になります。

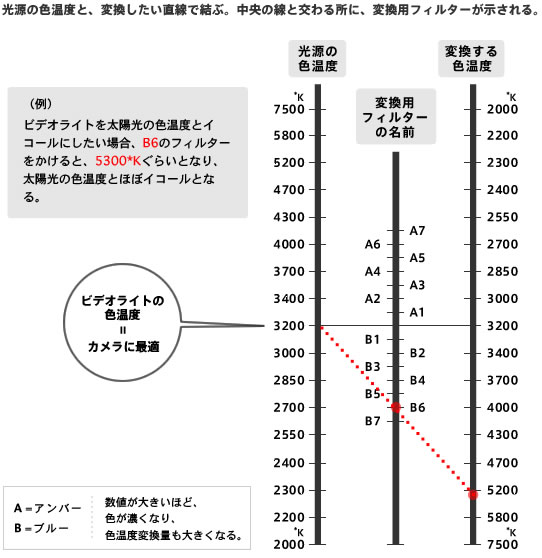

・色温度変換フィルター

もっとも基本的な色温度変換フィルターは、褐色(アンバー)、または青(ブルー)の色がついた半透明のフィルムです。それぞれ英語の頭文字と数字で、「A3」、「B5」などと呼ばれています。

| 色温度を下げる場合 | 色温度を上げる場合 |

|---|---|

| A系(アンバー)のフィルター | B系(ブルー)のフィルター |

A3、B5など、アルファベットに続く数字は色の「濃さ」を表し、色温度を変える量が多いほど数字が大きくなります。

下図の「色温度変換フィルター早見表」は、光源の色温度と、得たい色温度を直線で結び、変換フィルター軸との交点で適切なフィルター名を知ることができる表です。

実際の現場ではメインの光源(「地明かり」)は生かし、補助的な光源にフィルターをかけるケースが多いでしょう。例えば、さきほどの事務所の例では、蛍光灯照明はそのままにして、ハロゲンライトにB系のフィルターをかけるのが一般的です。もちろんA系のフィルターを蛍光灯すべてにかけてもかまいません。フィルターをかけた状態でホワイトバランスを取れば、ほぼ同じ結果が得られます。

色温度変換フィルター早見表

・フィルターと照度

フィルターをかけると照度は低下します。特に色温度変換量が大きいほど照度の低下も大きくなるので、より大きな照明が必要となる場合もあります。